Racconto Criminale

di Luca Murano

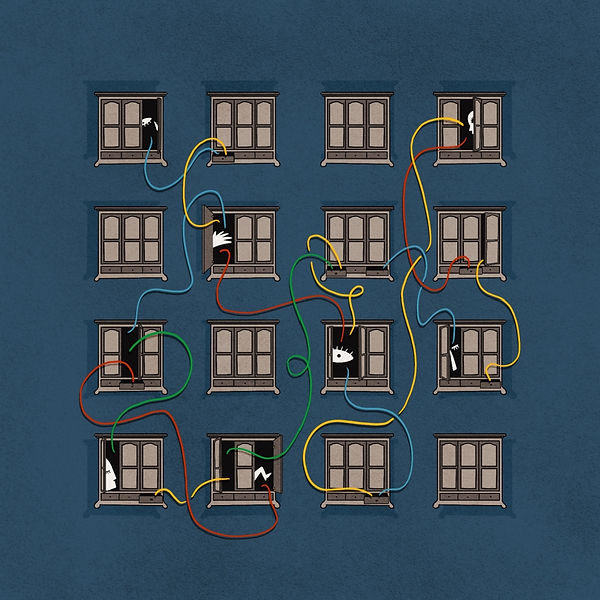

Illustrazione di Ellepi Illustrations

L’epifania delle “prime volte” tende a cristallizzarsi in ricordi eterni e inalterati. E così, diventa impossibile dimenticarsi del primo bacio, del primo viaggio senza i genitori, del primo schiaffo preso o del primo esame all’università. Fra queste, il primo prelievo bancomat non dovrebbe avere diritto di cittadinanza, eppure. Eppure.

Quando accadde, ero in età da motorino, anche se in scooter, poi, non ci sarei mai salito in vita mia. Dopo quel battesimo ne seguirono molti altri, ben oltre la maggiore età. I prelievi cessarono suppergiù con l’inizio dell’università e le prime esperienze lavorative nel deprimente campo del volantinaggio o delle ripetizioni d’italiano. A onor del vero, ciò che ho definito “prelievo bancomat”, altro non era che una riscossione pecuniaria poco ortodossa che avveniva nelle immediate vicinanze del grande armadio nella camera da letto dei miei genitori. Non servivano tessere. Niente codice PIN. Spalancavo le ante in legno massello e mi limitavo a far scivolare la mano in una tasca segreta al cui interno, in giornate di pesca propizie, ero in grado di arpionare con le dita una banconota del vecchio conio. Quella fessura rigonfia di contante non era una tasca qualsiasi, bensì lo scomparto di una giacca tartan appartenuta a mia madre; la tipica fantasia dei tessuti in lana delle Highland scozzesi che strizzava l’occhio agli inverni umidi e nebbiosi della pianura padana. La giacca, oltraggiosamente démodé, se ne stava accanto agli altri vestiti, a suo agio come un istrice in un negozio di palloncini: impossibile non notarla e non intuire che in quella stonatura ci fosse qualcosa di sospetto. Così, dopo alcuni pedinamenti strategici, colsi mio padre sul fatto, mentre arrotolava alcune banconote per farle sparire nelle profondità dell’oscena giacca. Gli unici tagli ammessi erano quelli da cinquanta e da centomila lire. L’intento era chiaro e legittimo: scongiurare l’eventualità che dei malintenzionati potessero intrufolarsi in casa per derubarci. Quello che mio padre non poteva immaginare, però, era che a rapinarli con meticolosa perseveranza non sarebbero stati dei ladri, bensì il sangue del suo sangue.

Lo schema era sempre il solito: entravo nella camera matrimoniale al secondo piano solo quando in casa non c’era nessuno e potevo agire indisturbato, oppure quando il resto della famiglia era al primo piano ipnotizzata da Hunter, un vecchio telefilm americano che andava in onda su Rai Due in cui Rick Hunter, un sergente della polizia di Los Angeles, insieme alla sua collega Dee Dee McCall, dava la caccia a una serie infinita di incalliti criminali.

Fin dalla mia iniziazione al male, la vile condotta mi procurava sensi di colpa appena accennati, mitigati quasi sempre da pensieri subdoli e consolatori del tipo è solo un prestito, domani li rimetto a posto, appena sarò ricco, li risarcirò. Niente di tutto ciò è mai successo e io, nonostante gli azzardi, non sono mai stato colto in fallo. In realtà, come nelle migliori tradizioni familiari, mia sorella era a conoscenza del mio vizio ma, nonostante in adolescenza il nostro rapporto fosse tutt’altro che idilliaco, la collaborazione omertosa che si era instaurata fra noi ci consentì di tenere sottotraccia questo e altri peccati veniali.

Ancora oggi, se chiudo gli occhi e penso a quei momenti, sono in grado di sentire l’odore dei sacchetti profumati alla lavanda che si sprigionava quando aprivo le ante dell’armadio e che mia madre disseminava in tutti i guardaroba e i cassetti di casa, per impedire ai vestiti di puzzare di chiuso e di solitudine. Mi ricordo come, con un orecchio ben teso in cerca di rumori anomali, facevo scivolare le dita della mano nella tasca della giacca tartan. Rammento anche che per andare avanti nel piano diabolico si dovevano verificare due condizioni. Una sorta di codice di comportamento al quale dovevo attenermi senza esitazione.

La prima condizione, per quanto banale, era che, per procedere, ci dovessero essere dei soldi. Più di una volta, in quegli anni ruggenti in cui la spensieratezza ancora dominava rispetto all’indolenza malinconica che mi avrebbe contraddistinto, le mie dita si trovarono infatti a vorticare nel vuoto cosmico, causandomi eccessi di rabbia e un turpiloquio a labbra semichiuse rivolto verso la pelliccia di visone di mia madre o il trench di mio padre.

La seconda condizione era che, se le banconote fossero state al loro posto, avrei almeno dovuto contarne tre prima di prelevarne una. A prescindere che fossero pezzi da cinquanta o centomila lire. Quando erano solo una, o due, a malincuore infatti dovevo abortire la missione onde evitare il rischio che i miei potessero mangiare la foglia. In realtà, nella mia piccola attività criminale ero avvantaggiato dal fatto che pure mia madre operasse piccole riscossioni all’insaputa di mio padre, il quale, in teoria, avrebbe dovuto essere al corrente di ogni ammanco dalla tasca. Mia madre, però, ogni tanto ometteva qualche prelievo e suo marito, quando lo scopriva, faceva finta di niente. E qui m’inserivo io e il mio progetto diabolico: se avessi centellinato i miei furti e, soprattutto, se le tempistiche del mio scippo si fossero coordinate nei momenti in cui il flusso del contante fosse stato copioso, allora mio padre, anche accorgendosene, avrebbe lasciato correre, pensando fosse opera di mamma. Di lei, invece, potevo non preoccuparmi. Mia madre non costituiva una minaccia. D’altra parte, era sempre stata allergica alle questioni economiche. I conti corrente, le assicurazioni, gli investimenti o anche solo le bollette, non erano parte del suo vocabolario domestico, nonostante lei partecipasse alle entrate di casa con un ottimo stipendio. Sotto sotto, mamma celava un’indole da artista e, in quanto tale, era ben lieta fosse mio padre a occuparsi di queste incombenze.

Soltanto una volta fui costretto a violare il codice. Era ottobre e correva l’anno 1999. Quella volta la posta in palio era alta e, pur di non perdermi i San Antonio Spurs campioni NBA in carica che erano stati invitati al Forum di Assago per il McDonald’s Championship, ero disposto a tutto. Mi giocai la carta della diplomazia e provai a uscirne pulito chiedendo un prestito a mamma e papà. Era fuori discussione: il biglietto era troppo caro e non mi avrebbero aiutato. Se volevo assistere alla finale tra la squadra texana e i lituani dello Zalgiris Kaunas, quindi, avrei dovuto ricorrere alle cattive maniere.

Ovviamente, le possibilità che la mia macchinazione si concretizzasse erano nelle mani del destino: non c’era modo, infatti, di sapere se, in quei torridi giorni di metà ottobre, la tasca sarebbe stata rigonfia a dovere. Invece, complice un prodigioso allineamento astrale, il giorno che azzardai il prelievo filò tutto liscio. La mano tremò e, mentre il cuore mi batteva all’impazzata, feci sparire ben due banconote da cinquantamila lire (il biglietto costava più di settanta). Ebbene, in quel breve lasso di tempo, mentre tenevo tutti i sensi all’erta, pronti a carpire ogni più piccolo movimento, venni come travolto dalla sensazione di essere in bilico, sospeso a mezz’aria, come se non fossi davvero in quella camera da letto bensì altrove, oscillante fra più dimensioni. La mia mente venne attraversata da un turbinio di immagini, troppo confuse e caotiche perché riuscissi a metterle a fuoco: c’ero io con la mano destra nella tasca tartan, ma anche, parcheggiata fuori dalla stanza, la Chevrolet grigia del sergente Hunter. Vidi, poi, mia madre da vecchia, seduta sugli spalti del Forum di Assago con in braccio una bambina appena nata. Oltre a ciò, c’erano pure tutte le cose che componevano la mia vita di adolescente, le cose a cui appartenevo e a cui pensavo prima di addormentarmi. Mia sorella, gli amici più cari, la connessione col cosmo. E la crudele paura di perdere ogni cosa.

Soltanto oggi, a pensarci bene, l’anomala quantità di contante di quel giorno mi fa sorgere il sospetto che forse mio padre, sotto sotto, mi abbia gabbato. Che in realtà sospettasse qualcosa. E che magari, nel lontano ottobre del 1999, sapendo dell’evento al Forum, abbia messo più soldi in quella tasca per non togliere al figlio la possibilità di vedere dal vivo l’NBA.

Quella notte, mentre, fresco di patente, guidavo la macchina di mamma di ritorno dalla partita, rimasi a lungo in silenzio. Max, accanto a me, mi parlava di quanto fosse forte Tim Duncan e di come quel ragazzo avrebbe dominato l’NBA negli anni a venire - per la cronaca, gli Spurs vinsero la finale e Duncan con 32 punti si portò a casa il titolo di miglior giocatore della manifestazione. Ricordo che scandagliai a lungo la mia testa alla ricerca di un rimorso per aver derubato la mia famiglia. Mi sembrava legittimo, il minimo sindacale: almeno per sentirmi in sintonia col mondo. Fu tutto inutile. Anche sforzandomi, non ci riuscivo. Mi stavo concedendo il massimo dell’indulgenza. Allora alzai il volume dell’autoradio proprio mentre la cornamusa faceva il suo ingresso nell’intro di Shoots and Ladders dei KoRn. Arrivati alla barriera di Lodi, io e Max, che a quel punto stavamo cantando a squarciagola, ci beccammo uno sguardo pregno di disgusto dal casellante. Mentre, ridendo, ingranavo la marcia per ripartire, la vita, in fondo, mi sembrò più giusta che mai. Che tanto avrei avuto tutto il tempo dalla mia parte. Per rimediare al male col bene.

Per fare tutto come si deve.